腎臓のしくみについて

腎臓の位置と構造について

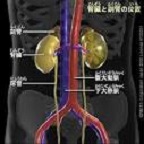

(腎臓の位置)

|

腎臓の位置は左の図のように左右一対からできていて、 右の腎臓の上半分は肝臓の後ろ、左の腎臓はおおよそ脾臓や胃の後ろ側にあります。目安として第12番目の肋骨(一番下の肋骨)が脊椎(第12胸椎)につながる部分です。

*このため腎臓結石や急性腎盂腎炎など腎臓に痛みを感じる病気の場合は通常背中に痛みが走ります。特に、急性腎盂炎の場合はこの位置をたたくと激痛が走ること(殴打痛)が診断につながります。

|

(腎臓の構造)

|

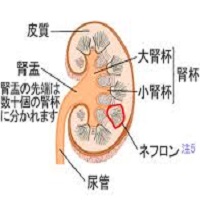

中央内側の部分はくぼみを「腎門」と言いますが、ここには腎盂(腎盤)、腎動脈、腎静脈、輸尿管、リンパ管などが集まっています。上部には副腎があります。

組織学的には、ネフロンと呼ばれる機能単位からなり左右の腎臓それぞれ約120万個のネフロンを持ちます。ネフロンはボーマン嚢と腎細管から構成されています。

|

ネフロンの構造としくみについて

(ネフロンの構造)

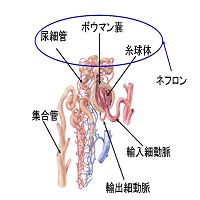

ネフロンとは、腎臓の基本的な機能単位で、腎小体とそれに続く1本の尿細管をいいます。 人間の場合は左右の腎臓合わせて2百万個ほど存在し、各ネフロンで濾過、再吸収、分泌、濃縮が行われ、原尿が作られていきます。腎臓の皮質部分に位置います

腎小体には一本の輸入細動脈が入り、一本の輸出細動脈が出てゆきます。腎小体に入った輸入細動脈は分枝して毛細血管となり塊を作ります。毛細血管の塊を糸球体と言います。糸球体を形成する毛細血管は再び一本に集まり、輸出細動脈となって腎小体から出てゆきます。糸球体はボーマン嚢で包まれています。ボーマン嚢からは一本の尿細管が出ており、尿細管は腎皮質から腎髄質の方へ下行し、この部分を近位尿細管と呼びます。腎髄質へ辿り着くと尿細管は狭くなり、Uターンして再び皮質の方へ上行する。このUターンする部分をヘンレのループと呼びます。そのまま上行して皮質へ辿り着くと尿細管は輸出細動脈と接する(交わったり吻合する訳ではない)。この接する部分を糸球体近接装置と言う。糸球体近接装置を経た尿細管は遠位尿細管と呼ばれる。遠位尿細管は再び髄質の方向へ下行しながら互いに集合し、集合管となって腎髄質を貫通して腎盂に開口します。

|

|

腎臓の主な働き

1、血液の浄化/老廃物や毒素の排泄をします。

腎臓は血液を濾過して老廃物や塩分を尿として体の外へ追い出してくれます。

また、体に必要なものは再吸収し、体内に留める働きをしています。

腎臓の働きが悪くなると尿が出なくなり、老廃物や毒素が体に蓄積し、尿毒症になります。

2、血圧を調節します。

腎臓は、塩分と水分の排出量をコントロールすることによって、血圧をも調節しています。

血圧が高いときは、塩分と水分の排出量を増加させることで血圧を下げ、血圧が低いときは、塩分と水分の排出量を減少させることで血圧を上げます。また、腎臓は血圧を維持するホルモンを分泌することにより、血圧が低いときに血圧を上げます。

このように腎臓と血圧は密接に関係しているため、腎臓の働きが低下することにより高血圧を引き起こすこともあります。

また、高血圧は腎臓に負担をかけ、腎臓の働きを悪化させることに繋がります。

3、血液をつくる造血の指令を出します。

血液(赤血球)は骨髄の中にある細胞が、腎臓から出るホルモン(エリスロポエチン)の刺激を受けることでつくられます。

腎臓の働きが悪くなるとこのホルモンが分泌されにくくなるため、血液が十分につくられず、貧血になります。

4、血液および体液中のミネラルバランスを整えます。

腎臓は、体内の体液量やイオンバランスを調整したり、体に必要なミネラルを体内に取り込む役割も担っています。

腎臓が悪くなると体液量の調節がうまくいかないため、体がむくんでしまいます。 また、イオンバランスがくずれると、疲れやめまいなど、体にさまざまな不調が現れます。

5、強い骨を作ります。

骨の発育には複数の臓器が関わっています。その中でも腎臓は、カルシウムを体内に吸収させるのに必要な活性型ビタミンDをつくっています。

腎臓の働きが悪くなると活性型ビタミンDの産生量が低下し、カルシウムが吸収されなくなって骨が弱くなるなどの症状につながります。

|

|